2025年3月4日,山东第一医科大学公共卫生与健康管理学院硕士生导师张福仁/刘红教授团队在Cellular&Molecular Immunology(CMI)发表题为“GPNMB disrupts SNARE complex assembly to maintain bacterial proliferation within macrophages”的研究论著,揭示了感染过程中,GPNMB通过阻断SNARE复合体组装,促进胞内菌在巨噬细胞中存活增殖的新机制。

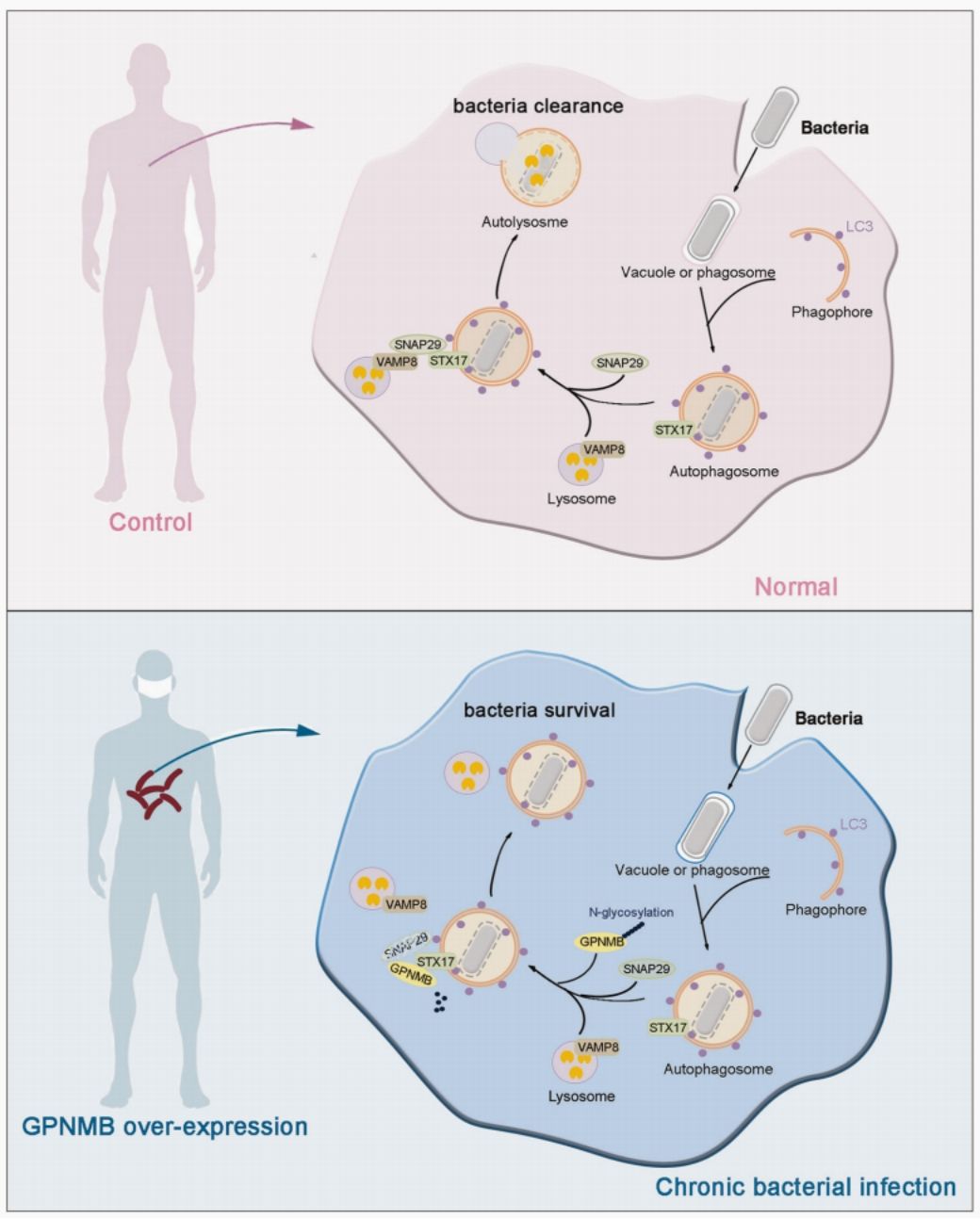

异源自噬(Xenophagy)在抑制巨噬细胞内细菌增殖中发挥着关键作用,但在细菌感染中自噬体与溶酶体融合的调控机制尚未完全明确。麻风是一个典型的胞内菌感染性疾病,一直被认为是研究宿主防御机制与细菌感染之间相互作用的理想疾病模型。课题组前期研究发现GPNMB基因(eBiomedicine,2024)在瘤型麻风(L-Lep)的巨噬细胞中高表达,提示其与麻风分枝杆菌的免疫逃逸相关,但具体机制不清。本研究以麻风为模型,首次系统揭示了GPNMB在宿主抗菌防御中的新功能。研究发现细菌感染后,GPNMB被招募到自噬小体,并与自噬小体定位蛋白STX17结合,致其N296位点N-糖基化水平降低,进而促进SNAP29蛋白降解,阻断STX17-SNAP29-VAMP8 SNARE复合体组装;上述过程直接破坏了自噬体与溶酶体的融合过程,抑制了细胞的自噬流,最终削弱了宿主对胞内细菌的清除能力。除麻风分枝杆菌外,GPNMB缺陷还可显著抑制多种胞内病原体(如海分枝杆菌、李斯特菌、沙门氏菌)在巨噬细胞内的增殖,提示其在胞内菌感染中的普遍调控作用。利用小鼠感染模型研究发现,与野生型相比,Gpnmbfl/fl Lyz2-Cre小鼠体内海分枝杆菌载量显著降低,进一步从体内实验证实了GPNMB在胞内菌感染中的意义。该研究首次阐明了GPNMB通过调控SNARE复合体组装影响宿主杀菌的分子机制,为靶向自噬通路的抗感染治疗提供了新思路。

副研究员阎珍珍为第一作者,张福仁教授和刘红教授为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金(82230107、82273545、82304038)、山东省自然科学基金(ZR2023QH435、ZR2022MH258、ZR2023MH046)、山东省泰山学者项目(tspd20230608)以及山东第一医科大学临床与基础研究创新团队项目(202410)的资助。

近20年来,团队围绕制约麻风防治的关键科学问题开展有组织的科研,先后发现导致麻风原发危害的风险因子,构建了基于风险因子的麻风风险预测模型,实现了麻风的精准化预防(NEJM 2009,Nat Genet 2011、2015,Nat Comm 2016,MedComm 2023,PLoS Negl Trop Dis 2018),为消除麻风原发危害做出了原创性贡献;发现导致麻风继发危害-致死性药物不良反应风险基因并转化为应用技术在国内外推广,有效消除了麻风的继发危害(NEJM 2013,JAMA Dermatol 2019,Allergy 2019、2024)。团队以麻风为模型,通过揭示麻风风险基因的免疫学功能,初步阐明了胞内菌免疫逃逸的新机制,为胞内菌的免疫靶向治疗提供了理论依据(Cell Dis 2022,JID 2023、2024,eBioMedicine 2024,CMI 2025)。

近10年来,团队在突破制约消除麻风危害的科学瓶颈并实现临床转化的过程中,培养了以教育部长江学者特聘教授为代表的新一代皮肤病防治工作者,建立了高水平实验平台,构建了纵向到底、横向到边的由180家专科医院和综合医院构成的覆盖一亿人口的皮肤病防治新体系,在承担公共卫生职能的同时解决了皮肤病诊疗的一系列临床难题(BJD 2016,JAAD 2019,Am J Gastro 2020, Lancet oncology 2024,JAMA dermatol 2024、2025,Lancet Infectious Diseases 2024, Nature commun 2024、2024,Allergy 2024)。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41423-025-01272-z